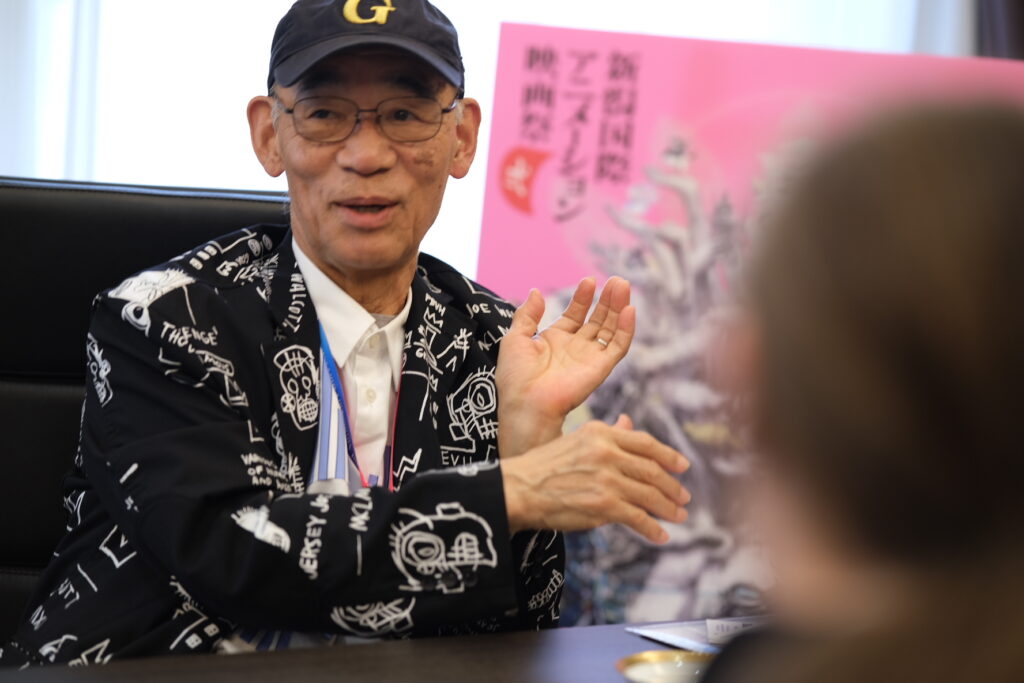

第2新潟国際アニメーション映画祭は、出会いと再会に溢れた。その中には数土直志さんだ。ビジネスサイトの「アニメーションビジネス」の創設者とライターとして、数土さんは日本のアニメジャーナリズムのキーパーソンである。昨年から、数土義さんは潟国際アニメーション映画祭のプログラムディレクターを努めている。それは、映画祭の方向性や上映されるざまざまの作品を決める役割だ。

数土さんの話を伺ったときは、アニメ業界のこれからとグローバル化を触れて、そして新潟映画祭がこうした発展の中でどのような位置にあるのかについて話し合いました。

聞き手: ワツキ・マテオ

協力: イリエス•ラマーニ•マルティネス(Animeland)

日本語編集: アントワーヌ・ジョバール、ワツキ・マテオ

このインタビューは、全文を無料でご覧いただけます。

なお、このような記事を今後も出版できるように、ご支援をお願い申し上げます。

「グローバルで言うと、明らかに大きなブームが起きている」

Q: 最初は映画祭のプログラムディレクターの数土さんではなくて、「アニメーションビジネス」の数土さんのお話をちょっと伺いたいと思います。最初はアニメジャーナリズムをどのきっかけで始めましたか。

数土: もともと私は証券会社で働いていました。現在は株価が上昇していますが、当時の証券会社の環境はあまり良くなく、そのままの状況で自分の人生をどうしたら良いのか迷っていた時に、大学院に進学しました。卒業後にビジネスを行いたいと考え、アニメのビジネスサイトを立ち上げました。正確にはビジネスサイトというよりも情報サイトです。『アニメ!アニメ!』というのがありました。それを立ち上げてスタートしたのが最初ですね。

Q: でも今は映画祭をやっていて、日本のアニメだけではなくて日本のインデペンデントアニメと海外のアニメもよくご存知ですね。それはどの流れで日本のアニメ以外に興味を持つようになりましたか。

数土:日本の作品にはいいものがたくさんありますが、やっぱり偏りはあるわけです。特に絵のスタイルなどにおいてです。そうすると、さまざまな作品を見てみたいという気持ちが出てきました。多様性のある世界を知りたいというのが最初かなと思いますね。

Q: では、どうしてアニメをそのビジネスの目線から観ようと思いましたか。

数土:前職が証券会社だったので経済とか数字がとっても好きだったんです。そうすると、アニメがヒットしたときに、なぜこのアニメが企画として成り立つのか、海外に出ていった時によく言われた「日本は本当に儲かってるのか」などに興味を持っていきました。その結果いろいろな執筆している記事がビジネスっぽい記事になってしまって皆さんからの原稿の依頼がそればかりになってしまいました。最初は普通のジャーナリストになろうと思ったんですけど、なぜか今はビジネス専門みたいなふうに思われてしまっている。

Q: 「どうやってあるアニメはヒットになるか」おっしゃっていましたが、今の数土さんはどうして日本のアニメがそんなに大きくなったと考えますか。

数土: 難しいですけど面白い質問です。アニメは古くから、70年代や80年代から海外で人気があったと言われていますよね。ただ、そうは言っても2010年代以降に日本のアニメは格段に広がっている気がするんです。その一因としてよく言われるのが、ストリーミングサービスですね。

Q: 数土さんによると、今は新しいアニメブームが起きていますか。

数土:グローバルで言うと、明らかに大きなブームが起きているし、国内でも昔はアニメファンのものだけだったけどもっと大衆に広がっています。映画興行でもとんでもない数字が今、次々に出ている。昔も確かに人気はありましたが、今は本当に誰でもアニメを見る時代になっています。それをブームというのか、定着したというのか、ちょっとわからないけれども明らかにかつてより大きくなっています。

「アニメのスタイル自体が世界に広がってるので、もう日本だけのものではない」

Q: 今はグローバル的なブームが起こって、でも今は業界を見ると海外のアニメーターが来たり海外のお金も来ます。そういうことを考えれば「日本のアニメ」というのは日本だけのものではなく、トレードマークとか、ブランドになっちゃう。数土さんはどう思いますか。

数土: 日本のアニメが日本だけのものではないという状況は、もうそれは避けられないと思います。おそらく昔は「アニメ」というとアニメスタイルでなくて、それはイコール日本の作品だったんです。でも今はちょっと古いところで言うと『RWBY』とかもあるし、フランスの『Arcane』などもアニメらしいところがありますね。アニメのスタイル自体が世界に広がってるので、そこのところで既に日本だけのものではないと思っています。

Q: 新潟国際アニメーション映画祭でも海外で作られた日本のアニメっぽい作品もあるでしょう。

数土:今回の例で言うと、コンペティションでタイの作品の『マントラ・ウォーリア』が入ってるんですが、社長で監督のヴィーラパトラ・ジナナヴィンさんはディズニーとブルースカイスタジオ出身なので、アメリカの技術で制作しているんです。ただ、作品のキャラクターは日本アニメぽいんですよ。さらにそこにタイの文化が混じっている。これは新しいというか「これからはここに来るんだろうね」というふうになってます。ヨーロッパ的なもの、アメリカ的なもの日本的なものがハイブリッドになっていて、さらにそれぞれの国がそこに自分たちの文化を流し込んでいます。

僕はアニメのグローバル化はもはや止められないと思います。グローバル化にはおそらく三つの段階があると考えています。

まず一つはマーケットが海外に広がっていることです。今までは海外と言っていたけども、結局はアメリカ、カナダ、それからアジア、特に中国、韓国、台湾、そして西ヨーロッパの結構限られた地域だったんですよね。なんだけどもそれが今はラテンアメリカでも見られる中東でも見られる、東南アジアでも見られると世界中になっています。

もう一つは、作り手がグローバル化しています。現実的に、人材不足もあり、日本の人だけではアニメを制作することが難しくなっています。昔も確かに、例えば中国とか韓国に動画とかの下請けを出したりもしていました。いまはそういうレベルではなくて、原画や演出、監督も日本に来て、あるいは日本に来なくてすら日本の作品を作ることができるように変ってきています。これからはスタッフがグローバル化していきます。この傾向が強くなっていくので日本の人だけでアニメを作る時代は終わりつつあります。

もう一つはお金の出どころです。既にアメリカのネットフリックスとか、クランチロールは日本アニメに出資していますが、いまは中国とかサウジアラビアとかが日本のアニメに出資し始めてるので、製作出資のファイナンスのところもグローバル化しています。

つまり、マーケットのグローバル化、作り手のグローバル化、それから企画ファイナンスのグローバル化、あらゆる層でグローバル化してるのでこの流れは変えられないですよね。

Q: ありがとうございます。では、ジャーナリズムについて最後の質問になります。アニメジャーナリズムの歴史を見ると、アニメブームのときは『アニメージュ』とかあったし、今は『アニメスタイル』みたいな雑誌とかは芸術的なアプローチがあったんですね。でも数土さんが先におっしゃった通りにビジネス的なアプローチはあまりなかったんですね、日本では。でも結局その二つのアプローチは補足的ではないか。

数土: ビジネス情報は実はそんなに求められていないです。ファンはそんなこと知りたくないのでね。

Q: まぁ、それに興味を持っている人もいるでしょう。

数土:: いるのかな。(笑)

Q: 例えば渡辺由美子さん。最近はコミケでビジネスについての同人誌を出しました。それを買うという方もいるんじゃないですか。

数土: そうですね。渡辺さんは昔からビジネス的なことに興味を持っていたかもしれませんね。当時はビジネスに関する情報があまり求められていなかったため、書く場がなかったかもしれません。最近ちょっと増えてきたので、書く場を見つけたということなので、元々渡邊さんにはそういう関心はあったはずですよね。

「アニメーション映画祭は、もともと作家主義です」

Q: はい、ありがとうございます。では、映画祭のことを伺いましょう。日本ではアニメ映画祭だと、新潟の前はインディペンデント系だけだったんですね。例えば広島とか千歳とかですね。どうしてこういう業界中心の映画祭を立てようと思ったのでしょうか。

数土: 業界中心とは考えてないんですね。

Q: でも広島と比べて、インデペンデントじゃないですね。

数土:広島もプロデューサーの土居伸彰さんは、もっと広くやる人だと思います。ただ、これは日本だけじゃないんですが、アニメーション映画祭は、もともと作家主義なところがあって、それは短編作家であったり、1人だとか、数人で作るようなアニメーションをフィーチャーする場だったと思うんです。テレビアニメはテレビという放映手段があり、劇場アニメには劇場で公開する手段があります。でも短編アニメーション作家は昔は発表する場がほぼなかったんです。そのために映画祭っていう場所があったんだけど、今になってネットがこれだけ普及すると、ネット上で簡単に公開できます。そうなると短編映画のためだけの映画祭という意味付けが成り立ちにくくなります。

さらに短編作家と商業作家の境界も曖昧になってきていることを考えるとそれを区別するのではなくて、同じものだとして一緒に並べて紹介するべきではないか。よく誤解されるのは、新潟は商業アニメーションのいわゆるエンタメアニメーション映画祭ですねと言われます。そうではなくアートからエンタメまで全部取り込むのが新潟です。

Q: そういう意味で、新潟はアヌシーのライバルになろうという気がしますけど、ライバルというのはちょっと強いけど、その関係とか影響とかはありますよね。

数土: 影響はあります。それは間違いないです。つまり、アニメーションの世界でアヌシーがあまりにも強くなって、ほぼ一極集中になっています。それはそれでいいと思うんですよ。素晴らしい情報とか作品を発信して。ただ一つだけでない、そこが全てじゃなくていろんな意見が世の中にはあることを別に見せたいです。

そのときにヨーロッパにあるアヌシーに対してアジアでやるということの意味は重要です。

ヨーロッパとアジアの見方には、僕はちょっと異なるところもある気がします。これだけグローバル化が進んでいたとしても、アヌシーのコンペとかを観て僕は不満があったのは、政治的なものが非常に受賞しやすい。コンペに入りやすいテーマとして、あるいはジェンダー問題みたいなことなど。それは重要なことなのですが、これは日本でも、さらに東アジアの作品でもそのようなテーマだけでなく、もっと身近な小さな出来事とりあげることも多いのです。そうした作品にも素晴らしい作品は多いのです。

今回富野さんを映画祭にお招きしています。富野さんは人気があるので、非常に注目が集まって人も集まるという集客のためと見えるかもしれません。けれど、僕はそうではなくて、ロボットアニメというフランチャイズの作品にも実は作家性があることを示したいんですね。ロボットアニメは多分、アヌシーに限らず普通のアニメーション映画祭ではほとんど上映しないはずなんです。富野由悠季の『逆襲のシャア』における作家性を見せることが、新潟の特徴。つまりアートアニメーションにもエンタメ性はあるし、商業アニメーションの中にも作家性はあります。そしてそれを並べてみましょうというのが必要なんですよね。

「都心でやる映画祭は難しいですよ」

Q: アジアのことをおっしゃっていましたが、正直に言えば、どうして新潟を選ばれましたか。

数土: それは皆さんに言われる。(笑)

Q: 東京ではないといいと思いますけど、日本にいろんないい地方があるので、どうして新潟になったかというのはやっぱりちょっと気になります。

数土: 一つは新潟に開志専門職大学というアニメマンガコースのある大学ができたということもあるのと、ここ何年間新潟市が漫画アニメに力を入れていたということもあります。さらにアニメーションで盛り上げるのはどんな方法があるんだろうかと、いまの映画祭実行委員長の堀越謙三さんが考えたいくつか案の中にアニメーション映画祭の案があった。やってみてわかったのは、新潟はアニメーション映画祭向きなんです。一つは、東京から近すぎず遠すぎず。東京国際映画祭とかアニメジャパンとかもあるんですけども、都心でやる映画祭は難しいですよ。

Q: そうですね。東京国際映画祭はいいですけどなんか、映画祭っていう雰囲気があまりなかった。

数土: そうなんです。

Q: 映画祭ってみんなワイワイして、一般の方と記者とアーティストが合うところですね。東京国際映画祭はそういう雰囲気がなかったという気がしました。

数土:おそらくそれは東京だけではなくて、ニューヨークでもパリでもロンドンでも同じです。そこは映画祭に向いていません。

Q: そうですね。だからアヌシーは面白いですね。

数土: そう、カンヌでやるべきだしベネチアでやるべきなんですよ。新潟というのは、そうした都市と同じほどよい大きさです。

ただ、映画祭やるときに大切なものが、スクリーンがあるか、ホテルがあるか、この2点です。スクリーンは若干苦戦はしてるんです。でも、他の地方都市に比べると、ホールは充実してる方なので、それが確保できます。新潟はホテルはとても多いですね。あと、食べ物が美味しい。アフターイベントを楽しめます。この3点が揃っています。むしろ新潟はなぜ国際会議とか国際イベントでこれをもっと活用しないのかって思うんですよね。

Q: さっきの話に戻しますけど、数土さんは元々どのきっかけでその映画祭に参加することになりましたか。

数土: 先ほど話した堀越さんが新潟をアニメーションで盛り上げるときに、何かいい方法ないかと案を出しました。ただ堀越さんは元々実写映画の方なので、ジェンコの真木太郎さんに相談をされました。真木さんは実写もやるし、アニメーションもやるので。その後に、僕のところに「新潟でアニメーション映画祭をやって成り立つのか、成功するのか」どう思うかと相談が来ました。

そのとき僕は全くプログラムディレクターとかやる予定はなかったので、めちゃめちゃ強気で「いや、それめっちゃいいですよ」「成功しますよ」とか言ってたらなんかトントン拍子に話が進みました。でもフェスティバルディレクターが必要ですね。それを井上伸一郎さんが引き受けてくれました。あとプログラムディレクターがいないよねと言ったときに、「プログラムは数土さんやってくれないか」と決まった形です。

Q: その前に他のフェスティバルに参加したことはなかったんですね。

数土: 僕アヌシーはずっと行ってるんですよ。

Q: 行くんですけどスタッフとしてはないですね。

数土: スタッフはないですね。

Q: で、ちょっとプログラムディレクターという仕事の内容を簡単に説明してくださいませんか。

数土: 基本的にはこういう映画をかけたい、こういう特集を組みたいということを考えていきます。例えば、前回と今回でいうとレトロスペクティブという部門があります。そのときに誰をレトロスペクティブすべきか、前回は大友克洋さん、今年は高畑勲さんと決めました。世界の潮流という部門があったときに「その潮流って何だろう」と考えて、「今日本で見せるべき映画って何だろう」といったときに、テーマを決めていくつかピックアップしてきます。

Q: どうやって日本で上映されなかった映画を選びますか。

数土:アヌシーとかも行って、観て、これいい映画だねみたいなものがあった時に問い合わせて交渉します。日本で制作されたものは、「これ権利関係どうなってんですか」、「上映できるんですか」と聞いていきます。駄目な場合もあるんですが、良い場合は見れます。

今回の代表的なところだと、湯浅さんの短編特集です。あれは短編5本の上映だったんですけども、最初は4本だけ揃えたんです。それを持って湯浅さんに「ぜひトークやってください」とお話しました。すると湯浅さんが、「いや実はほとんど上映されてない『スライム冒険記』という作品があって、それ見たいんだよね」と言われて。湯浅さんに言われたらもう断れないので、とりあえずいろいろ問い合わせて権利関係をほどいていって、誰と誰と誰に許諾を取ればいいのか。全部許諾を取って上映しますみたいな感じです。

Q: 去年と比べて何か変わりましたか。

数土: 今見た感じではお客さんは増えてますね。

Q: 映画祭自体が大きくなった気がしますね。ホールとか場所とか、プレスの部屋でも広くやってました。

数土: あとはトークイベントを増やしたっていうのがあって、ただちょっと増やしすぎちゃったなっていうのがあって。

Q: (笑)でもそれはどこでも同じですね。

数土:人がすごく多くなってしまって、コミュニケーション取るのが大変なんですよ。(笑)なんかいつでもメールがどんどん入ってきてるみたいな感じです。

Q: お疲れ様です。(笑)

新潟国際アニメーション映画祭は国際映画祭ですね。今年は海外のお客さんとメディアを呼ぶのを努力している気がしますけど、それはどうやったら成功できるんですか。

数土: そこが今回の一番の反省点ですね。今回は海外向けのPRがあんまりよくできてなかったと思います。映画祭が栄えるためには、海外から来た人が一週間ぐらい滞在して、そうしたかたたちは熱心な人なので、朝から晩まで見てくれるはずなです。まだ国内の人が中心なのでそこはやりきれなかった部分かなと思ってます。

Q: それ以外、来年に変えたいものがあれば、それはなんですか。

数土: プログラムを常に進化させていかないといけないと思ってるんです。今回コンペティションは非常に良くなったと僕は思っていて。本当にたくさん応募してもらって、なおかつ選考委員のかたが非常に慎重にいいものを選んだと思っています。実は去年は日本で既に公開されたものが多かったんですけれども、世界の潮流はまだ日本でやってないものは結構並べられたというのがあります。ただ、それもまだ進化させていきたいです。もう一つは海外から人をもっと呼びたい。北米やヨーロッパは遠いので、すぐには難しい。実は新潟の国際空港がソウル、上海、台北、みんな直行便があるので、しかも時間は1時間2時間なのでそこから来てもらえると嬉しいなっていう気はしますね。

このインタビューは、全文を無料でご覧いただけます。

なお、このような記事を今後も出版できるように、ご支援をお願い申し上げます。

『イデオン』はエゴの死 ー 新潟国際アニメーション映画祭』で富野由悠季のインタビュー

富野由悠季は、疑いなくアニメ史上最も有名で重要な監督の一人。『ガンダム』の生みの親であるだけでなく、ロボットアニメとSF全般に影響を与えた作品を残した、非常に多作なクリエイター。 このような伝説の人物に会う機会があったのは、第2回新潟国際アニメーション映画祭のときだった。富野監督はエネルギッシュで親切で、海外の人と自分の作品や映画への愛について喜んで語った。 聞き手: ジョワイエ・ルド、ワツキ・マテオ 協力: ワツキ・マテオ 編集協力:...

映画祭は出会いと発見 -新潟国際アニメーション映画祭ジェネラルプロデューサー真木太郎インタビュー

株式会社ジェンコの代表取締役として、真木太郎はアニメ業界大事な人物である。彼のキャリアでは、プロデューサーとして押井守(『機動警察パトレイバー the Movie』)、今敏(『千年女優』)、片渕須直(『この世界の片隅に』)などの日本のアニメを代表する作家を支えた。 2022年から、真木とジェンコは別の方法で日本や世界のアニメーションを応援する。それは新潟国際アニメーション映画祭です。第2回では、そのメインスポンサーとジェネラルプロデューサーの真木太郎と映画祭と日本と海外のビジシネス関係について語る機会ができました。 聞き手:...

今週は東京アニメアワードフェスティバル ー 竹内浩二ショートインタビュー

アヌシー国際アニメーション映画祭は色々な楽しいことがあるイベントです。アイスクリームを食べたり、湖で泳いだり、卒業映画を観ることができます。でも一番楽しみにしていることが竹内孝次氏に会い、テレコムの伝承をもう少し教えていただくことです。 今回は、我らが昨年も参加し、今月も参加する東京アニメアワードフェスティバルについても話を聞きました。 今月8日と11日の間ぜひTAAFを覗いてみてください! 前回の宮崎駿監督の元プロデューサーへのインタビューはこちらです。 聞き手: ジョワイエ・ルド 日本語編集:...

Trackbacks/Pingbacks