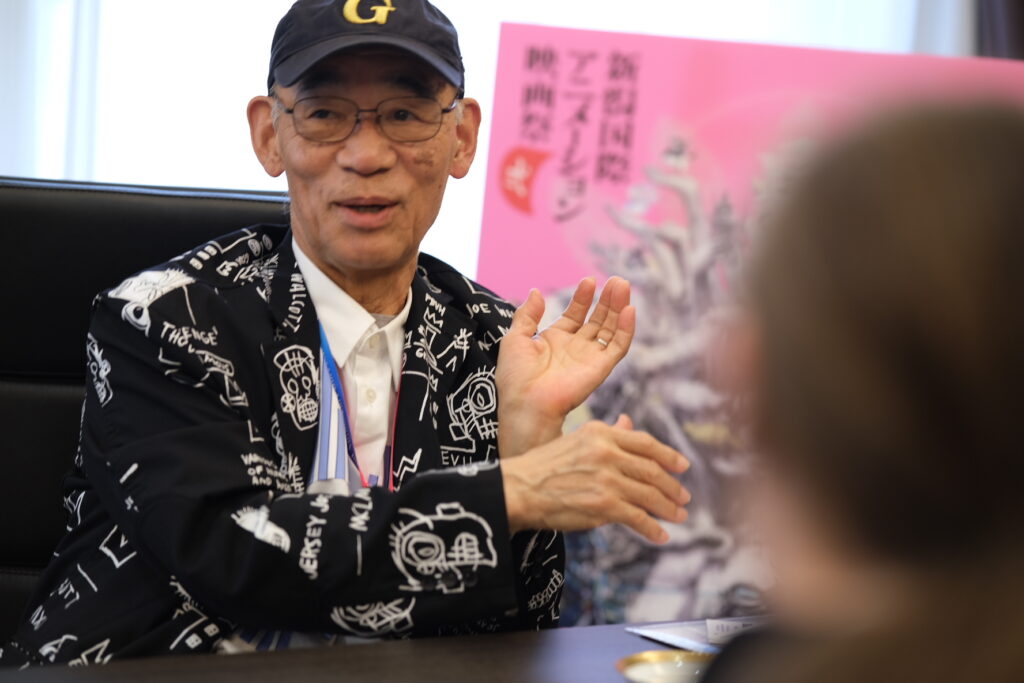

株式会社ジェンコの代表取締役として、真木太郎はアニメ業界大事な人物である。彼のキャリアでは、プロデューサーとして押井守(『機動警察パトレイバー the Movie』)、今敏(『千年女優』)、片渕須直(『この世界の片隅に』)などの日本のアニメを代表する作家を支えた。

2022年から、真木とジェンコは別の方法で日本や世界のアニメーションを応援する。それは新潟国際アニメーション映画祭です。第2回では、そのメインスポンサーとジェネラルプロデューサーの真木太郎と映画祭と日本と海外のビジシネス関係について語る機会ができました。

聞き手: ワツキ・マテオ

協力: イリエス•ラマーニ•マルティネス(Animeland)

日本語編集: アントワーヌ・ジョバール、ワツキ・マテオ

このインタビューは、全文を無料でご覧いただけます。

なお、このような記事を今後も出版できるように、ご支援をお願い申し上げます。

「マーケットは変わっていかなきゃいけない」

Q. まずプロデューサーの真木さんにとって、現在の日本のアニメはアートの面でも産業の面でも、どのような状態だと思いますか。

真木: 今の日本のアニメ産業というのは、一つは作りすぎ、本数が多いです。もちろん、アニメーターも足りないですし。

結局アニメを作る目的というのがいくつかあるわけですよ。アニメ作家が「こういうものを作りたい」と言うと作る場合もあるし、それから「コミックを売りたい」という出版社が作る場合もあるし、もちろんテレビ局が主導してる場合もあるんです。プロデューサーが所属しているポジションというか、その立場によって作られるものは変わってくるわけです。でも、トータルするとものすごく本数が多いから、ここはやっぱり一番問題ですね。

Q. 真木さんのプロデューサーのキャリアの始まりと比べたら、その点はだいぶ変わりましたか。

真木: 全然違います。

Q. どんなところが違うのですか。

真木: 僕がプロデューサを始めた頃は、テレビからビデオの時代に移るときだったんです。ビデオで、いわゆるオタク向けの作品を作り始めた時代ですよね。今は配信があるじゃないですか。だから世界中のファンも、ものすごく作家性のある映画をじっくり観たい人から、カウチでポテト食べながら観る人までいる。実写映画もそうですね。『オッペンハイマー』をポップコーン食べながらという人いないでしょう。

Q. いるかもしれない(笑)

真木: (笑)それと同じように、作品にはたくさんの種類があります。それはとても良いことだけど全体的にはやっぱり量が多すぎる。

Q. だからこそ、真木さんのキャリアには、作家性が持ってる監督を援護していたんですね。例えば今新潟にいらっしゃる片渕監督や、今敏監督など。今の業界ではそういう作品を制作するのは難しくなったんじゃないか。

真木: 難しくなってます。世界的に作家性のある映画というのは、やっぱりビジネスにしにくい。でも、マーケットは変わっていかなきゃいけないです。だから、そういう新しい作品も、という新しいってのは観客ですね。オーディエンスのためにも新しい作品をやっぱり作っていかなきゃいけないです。フランスの場合は国の助成金というサポートがあるけど、日本はそういうサポートがありません。その違いはすごく大きいです。だからというわけではないけれど日本のアニメーションというのは、内容が似ている作品が多いです。それはそれで楽しいかもしれないけどやっぱりフランスと違いますね。

Q. だから真木さんはマーケットを変えるために国際映画祭を…

真木: そうです。で、アニメーションは、世界中がマーケットじゃないですか。日本のマーケットではお客さんが少ないかもしれないけども、海外では多いと言ったら、そういう作品はそれはそれでビジネスとして良いじゃないですかと思っています。

Q. 海外の話をすればジェンコとしては『PLUTO』みたいな国際マーケットをターゲットしている作品をよく製作しています。フェスティバルの方でもそういう海外の企画や制作会社と協力するという考えがありますか。

真木: それは今後の一つのテーマになるかもしれません。先ほど言ったように、日本のアニメスタジオはもうオーバーキャパシティになります。でも海外の仕事は日本の仕事と違うでしょ。観客のテイストが違いますし。でもそういうものに興味がある日本のスタジオと、その仕事のマッチングが行いたい。そのことによって、プロダクションもクリエイターも、日本のマーケットとはちょっと違うものに興味を持つきっかけになるじゃない。それはとても大事なことだと思います。海外のスタジオは日本のスタジオと一緒にやりたいんですよ。お互いにどうすれば一緒にできるかは難しいですが。

「日本のアニメのプロデューサーとクリエイターはいわゆる作品のピッチがすごく苦手です」

Q. その機会が設けられる場を作らなきゃいけないですね。でも他のフェスティバルと比べたら、例えばアヌシーやカンヌなど、新潟国際アニメーション映画祭にはマーケットはありませんね。去年審査員長を努めた押井監督は、「市場を作らなきゃいけない」とか、「映画祭はマーケット」とまでおっしゃっていました。

真木: もちろんです。やる予定がありますよ。やりますけど、今はまだ2回目じゃない。

でもやっぱりやらなきゃいけないです。やらないと、海外のお客さんは来てくれないでしょ。でも、難しいことは、日本のアニメのプロデューサーとクリエイターはいわゆる作品のピッチがすごく苦手です。

Q. そうですね。だからアヌシーでMIFAという国際アニメーション市場があっても、日本人があまりいません。最近は少し数が増えた気がしますけど…

真木: それには理由がありますよね。日本では、お金を集めるために製作委員会というのがあります。それは国内のクライアントです。その逆に「これをやりたい」ということを海外の人に営業する場として、新潟でピッチができれば一番良いことだと思います。アヌシーとかに行って、一人でピッチするというのは大変じゃないですか。だから、そういう企画を持っているクリエイターをサポートするというのは映画祭のミッションの一つです。

Q. 日本のアニメ映画祭だと、千歳空港、広島みたいな映画祭は元々インディペンデント向けですね。新潟の方はもっと業界向けに見えますが。

真木: 新潟は長編の映画が一つの特徴で、もう一つはやっぱりクリエイターとプロダクションの2個に向けてるんですよね。ビジネスよりはクリエイティブに向けてます。だから大川博賞と蕗谷虹児賞もあるでしょ。あれはまさにそういうプロダクションとクリエイティブのためのものです。

Q. 映画祭の名前には「国際」と入れているんですが、トークの多くには通訳がないですし、日本の作品の上映だと字幕がないし、海外から来た方をそんなに支援していないという気がしますけど。

真木: まだ2回目だからです。いろんな準備もあるし、ただもちろんコンペの作品だけは全部英語の字幕を付けていますよ。やっぱりこの映画祭はまだ若いのでお金の問題もあります。やっぱり日本のアニメにも英語の字幕をつけていくことと、海外のお客さんが入ってくるというのは同時ですね。

Q. それはお金の問題だけですか、それともスタッフの問題ですか。それとも準備ですか。

真木: 全部ですね。

Q. わかりました。とにかく、僕の目線から去年と比べると、正確的には知らないのですが、予算が上がった気がします。フェスティバルがもっと大きくなりましたから。そういうことで来年もその次を楽しみにしています。でも、再来年の話をすればジェンコは新潟国際アニメーション映画祭に3年間しか出資してないそうですが…

真木: どこにあるのそんな話? 違いますよ!(笑)

Q. あ、そうですか?安心しました。(笑) また違うかもしれないですが、ちょっと調べて、確か映画祭は新潟市とか国などからの公的資金を受けてないんですね。

真木: よく調べてますね!

Q. いえいえ、例えばパンフレットには新潟市の方がいないですよ。どうして受けてないですか。国には興味がないですか?

真木: 日本はさあ、やっぱその文化に対する助成金とかを本当に出さない国なんですよ。それが一番大きな問題だと思います。あと日本はドネーションの文化がない。

その上、ビジネスの話をすれば、アニメーションビジネスはすごく複雑で、プロダクションの利益もあるし、製作の利益もある。ビジネスの利益は2種類あって、一つは映像の利益ですよ。配信とかテレビとか。で、もう1回はマーチャンダイジングです。だからアニメーションビジネスって全体がわかりにくい。

Q. 製作委員会はまさに謎ですね。製作委員会は理論的にわかるんですけど、製作委員会の中では何が起こっているか全然知るよしがないんです。

真木: そういうふうにわかりにくいところが国とか、その検討する人たちがサポートしにくい原因だと思いますけど、ビジネスからいったらこれものすごく大きなビジネス規模になるわけですよ。やっぱり、海外のマーケットが選ばれれば、そこから印税とかが日本に来るじゃないですか。そういう意味では国も多分わかりにくいのは、この日本の国のビジネスなのか、海外のビジネスなのか、よくわからないけどね(笑)

アメリカで『君たちはどう生きるか』が当たって、そのお金は日本にちゃんと入ってくるよね。そういう構造が多分理解しにくいのかもしれない。日本にはなかなかその文化の良さも少ないし、そういう習慣じゃないけども、やっぱりビジネスチャンスがあるわけですから。

Q. 新潟市のことをちょっと触れたので、今新潟国際アニメーション映画祭と同時に行ってるイベントだと「がたふぇす」というのがありますね。映画祭と「がたふぇす」の関係をちょっと説明してくださいませんか。

真木: 「がたふぇす」はもうずっと前からやってますよね。僕らは2回目だけども、あんまりシンクロしてない。

Q. 数土さんと話したときに新潟を選んだ理由の一つは、「がたふぇす」だけじゃなくてそばで行っているアニメや漫画の専門学校とかがあるそうです。でも真木さんの目線からだと、どうして新潟市にしましたか。

真木: 一つはやっぱり、一番有名なアヌシーがモデルです。アヌシーという場所は小さいですよね。東京でやると町が大きいからどこでやってるかわかんないし、クリエイター同士が会うのは難しいじゃない。小さいところが良いというのは一つのわけです。それから、やっぱりホテルがあるし、映画館もあるし、その上映の設備も整ってるということもある。

Q. で、アヌシーにチーズがあれば、新潟はお酒ですね。

真木: お酒ですね。お米も魚も美味しい。

Q. 新潟国際アニメーション映画祭で行っているアニメーションキャンプについて少し説明してくださいませんか。

真木:アニメーションキャンプの大きな意味は出会いです。クリエイターやアニメビジネスを目指している人、学生達が直接会う機会は日常的にはほとんどありません。具体的にアニメの描き方を教わることだけじゃなくて、アニメのものすごい監督と近くで会うというのは、なんというか、キャンプを受ける人の人生にとっての大きな刺激になると思います。

Q. そうですね。映画祭は基本的に出会いですね。

真木: 出会いと発見です。それで、それがきっかけで人生が変わるかもしれないですね。

Q. だからアニメーションキャンプにはベテランだけを呼ぶのではなくて、例えば今年はFlatStudioみたいな若いクリエイターも出席ですね。それはまさに業界のみんなを支援しようという考え方もあるんですね。

真木: そうですね。もちろん。

Q. その面では、アヌシーの話をしたのですけど、もう一つのフェスティバルがあるんですね。それは東京で新潟の直前に行ってる東京アニメアワードフェスティバルです。その東京アニメアワードフェスティバルを作った竹内さんがアニメーションブートキャンプというものもやってたんですね。それに似ているものを作ろうと思っていますか。

真木: 同じかどうかわからないけども、やっぱりそのようなことですね。でもその先は、海外からの人も来てるので、ビジネスとかプロダクションとうまくコネクトできる場が作りたいと思います。つまり、ブートキャンプというのはいつでもどこでもできるんですよ、人がいれば。映画祭のタイミングで映画祭と一緒にやるというメリットをもうちょっと考えないといけない。

Q. 分かりました。真木さんにとって、映画祭は去年と比べると何が変わりましたか。

真木: 去年は初めてだったから、その比較するものはなかったよね。去年は良いのか悪いのかがよくわかりません。押井さんも来てる、大友さんも来たし、結構すごいことやったなと思った。でも今年はもっとすごいですね。

Q. そうですね。すごい方を呼んでいるのは新潟の特徴になりますね。

真木: 2回目なのに、結構もう長くやってる感じがするぐらい。(笑) すごい手応えがある。

Q. 最後にフランスから新潟まで来る方にコメントを聞かせてください。

真木: 僕はこの間アングレームに行ってきました。アングレームは漫画のフェスティバルだけどやっぱりフランス人の漫画やアニメに対するその愛っていうのは多分世界一だよね。だから、今うちも一つ企画をしているけども、やっぱりフランスと日本の合作は本当にもっともっと現実的にいっぱい出てくると思います。だからこれからもりんたろうさんの『山中貞雄に捧げる漫画映画「鼠小僧次郎吉」』を見れるようにしようとしているし、そういう意味で言うと、今のとこ僕らにとってフランスが一番海外の関係で近いです。

このインタビューは、全文を無料でご覧いただけます。

なお、このような記事を今後も出版できるように、ご支援をお願い申し上げます。

『イデオン』はエゴの死 ー 新潟国際アニメーション映画祭』で富野由悠季のインタビュー

富野由悠季は、疑いなくアニメ史上最も有名で重要な監督の一人。『ガンダム』の生みの親であるだけでなく、ロボットアニメとSF全般に影響を与えた作品を残した、非常に多作なクリエイター。 このような伝説の人物に会う機会があったのは、第2回新潟国際アニメーション映画祭のときだった。富野監督はエネルギッシュで親切で、海外の人と自分の作品や映画への愛について喜んで語った。 聞き手: ジョワイエ・ルド、ワツキ・マテオ 協力: ワツキ・マテオ 編集協力:...

「アートからエンタメまで全部取り込むのが新潟です」- 新潟国際アニメーション映画祭プログラムディレクター・数土直志インタビュー

第2新潟国際アニメーション映画祭は、出会いと再会に溢れた。その中には数土直志さんだ。ビジネスサイトの「アニメーションビジネス」の創設者とライターとして、数土さんは日本のアニメジャーナリズムのキーパーソンである。昨年から、数土義さんは潟国際アニメーション映画祭のプログラムディレクターを努めている。それは、映画祭の方向性や上映されるざまざまの作品を決める役割だ。 数土さんの話を伺ったときは、アニメ業界のこれからとグローバル化を触れて、そして新潟映画祭がこうした発展の中でどのような位置にあるのかについて話し合いました。 聞き手:...

今週は東京アニメアワードフェスティバル ー 竹内浩二ショートインタビュー

アヌシー国際アニメーション映画祭は色々な楽しいことがあるイベントです。アイスクリームを食べたり、湖で泳いだり、卒業映画を観ることができます。でも一番楽しみにしていることが竹内孝次氏に会い、テレコムの伝承をもう少し教えていただくことです。 今回は、我らが昨年も参加し、今月も参加する東京アニメアワードフェスティバルについても話を聞きました。 今月8日と11日の間ぜひTAAFを覗いてみてください! 前回の宮崎駿監督の元プロデューサーへのインタビューはこちらです。 聞き手: ジョワイエ・ルド 日本語編集:...

Trackbacks/Pingbacks