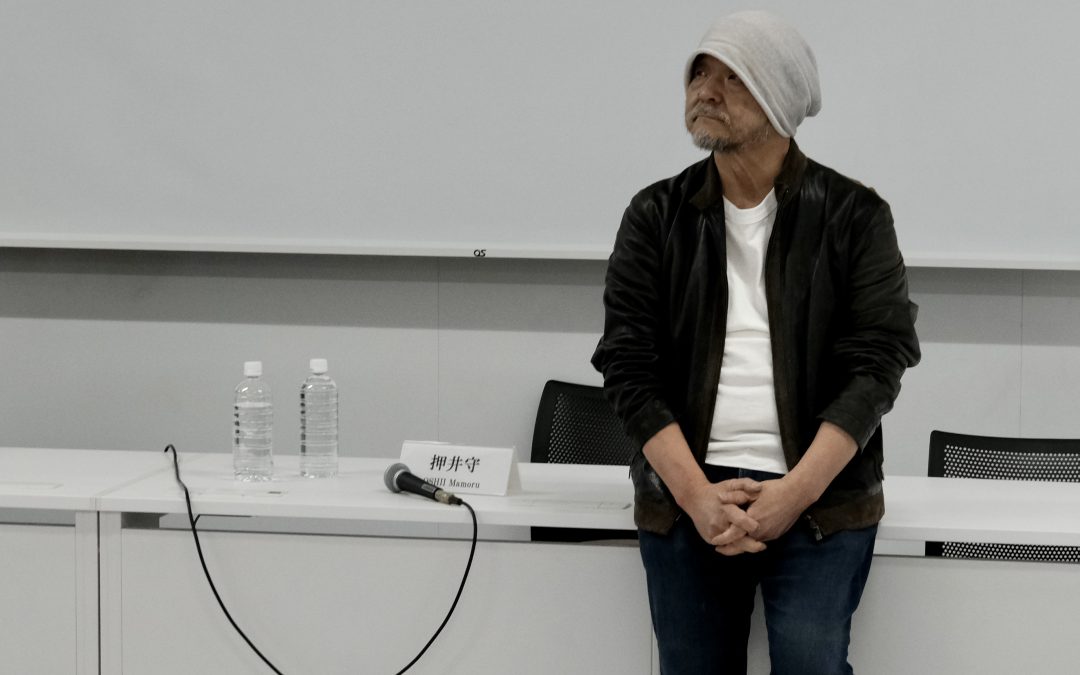

新潟国際アニメーション映画祭は、2023年3月に第1回を開催し、世界各国の作品を紹介しました。そして、この新しい映画祭を見事にスタートさせたのが、世界的なアニメ監督である押井守氏の審査員長でした。

『パトレイバー2』や『御先祖様万々歳!』など、押井守監督の作品はアニメの歴史を塗り替え、新しい世代に影響を与えた。

この度、押井氏に本映画祭の審査員長としての経験、新潟で特別上映された映画『スカイ・クロラ』、そして現在のアニメ業界に対するご意見を伺う機会を得ました。

オリジナル(英語版):https://ffl.moe/oshii

ワツキ ・マッテオ

ジョワイエ・ルド

日本語版の編者: ワツキ ・マッテオ

このインタビューは、全文を無料でご覧いただけます。なお、このような記事を今後も出版できるように、ご支援をお願い申し上げます。

● 審査委員長として、この映画祭の目的や希望は何でしょうか?

押井守:まあ、個人的には映画祭とか嫌いなんですよ。嫌いなのってのは、面倒くさいし。海外の映画祭は国内のとかも含めて随分行ったんですけど…基本的に、こういう取材が殆どで(笑)忙しくて、いろんな所、例えばカンヌとかヴェネツィアとか、イタリアとかいろいろ行ったりしても何も出来ないんですよ。だから街をほっつき歩く事も出来ないし、極端に言うとレストランで食事も出来ない。朝から晩まで取材で、だから何処に行ったかも全然覚えてないって言うかね。ホテルと会場の記憶しかない。

映画も勿論観れないです。他の監督さんというか、映画祭で上映する映画を観たことも一回しか無い。カンヌでゴダールの新作を見ただけで…だからね、僕にとって映画祭に来るって事は、基本的に取材を受けるって事で、イコールで…だからしんどいだけなんですよ。(笑)楽しい部分が殆ど無くて、他の監督さんと、もうすれ違うだけでね。個人的にこう会話するっていうシーンが無いので。基本的には国内でも大して変わらないです。

今回は数少ない、非常にやり甲斐の有るスケジュールだったのです。他の作品も観れたし、監督さん、て言うか関係者とお話も出来たしね。そういう意味で今回は良かったかなあ、っていう。後は、なんて言っても東京から直ぐなのです。近いですから、新幹線で二時間くらいだから。まあ、暇な時何してたと言うと、基本的にホテルで本読んでたので。別に街をほっつき歩いたりは殆どしないので、いつもとそんなに変わらないですね。

でも自分のそういう好みを離れてね、映画祭が持ってる意味って事が有るとすれば、一つはやっぱマーケットっていうね、要素は絶対有ると思うんですよ。まあ今回はそういう要素は殆ど無い珍しい映画祭ですけど。何故マーケットは良いかと言うとやっぱ特にいろんな監督さんとか関係者にとっていろんなチャンスが広がるから。アニメで言えばさ、世界中からバイヤーさんが来るようになって、あっちこっちでこう商談が始まるようになってね、初めて映画祭として認知されるんですね。

だからそういう意味で言えば、この映画祭もそうなって欲しいんだよってね。特にアニメーションって中々広がってかないんで、そういう機会が増えれば良いなと思ってますね。

だから意外にもマーケットっていう部分はとても大事な要素で、意外でもなんでも無いんだけど。だから映画祭って基本的にお祭りで、とかね。映画が好きな人が集まって、映画を語ってとかね、それはあるんだけど、それだけだと多分映画祭って基本的に成立しないし、回を重ねていけないし、っていうことは、持続性のある映画祭じゃないと作品は集まってこない。でマーケットの要素が強くなれば、作品も当然集まってくる。監督さんだのなんだのの費用の問題もクリアできて、集まってきやすくなるし、いいことばっかりなんですよ。ただ、それだけになっちゃうとどうなるかって言うと、カンヌとかモントリオールとかね、まさにザ・マーケットになっちゃう。それはそれで困ったもんだっていう。配給会社のブースを置くとか、そこまではいかなくていいんだけど、集まってるホテルのラウンジとかロビーでそこそこ人脈が広がったりとか、商談が進んだりとか、あるいはそこで「改めてじゃあ東京で商談しましょう。」とかなっていくことが一番いいんだろうなっていう風には思っています。僕は映画祭って基本的にそういう風な社会的な行為だと思ってるから。社会的な行為っていうことはつまりそういう風な商業的な行為。であると同時に、いろんな作品を、普段観れない作品をまとめていろいろ観る会であると。実際に制作している人間に直接会うチャンスでもある。特に若い人にとっては。僕もだからマスタークラスっていうかスクリーニングみたいにしたいわけだけど、そういうようなことも大事なんだと思う。今回の映画祭に関してその辺は、マーケットの要素はこれからだと思うけど、それこそ交流も含めて、世界中から集まったアニメーションを観る機会もふんだんにあったし、あと来てくれた、僕だけじゃなくて、大友さんとか、りんさんとか、何ていうんだろう、講演っていうだけじゃなくてね、いろいろ若い人とも話す機会もあったから、そういう意味では良かったかなと思います。

● 最近のインタビューで、日本のアニメ産業は「停滞」している、「情熱がない」とおっしゃっていました。その意味を説明してください。

押井守:まあそれはいろいろな理由があるんですけど。基本的にね、今日本のアニメーションってかなり停滞しているのは間違いないと思うんですよ。パッと見た時にどれも印象が一緒っていう、特にアニメーションを普段見ない人からすると、どれも全部一緒に見える。キャラクターとか色の使い方とか、パッと見た瞬間どこが違うのかわからないです。でもアニメーションって作品の数だけスタイルがある、本来は。日本が得意なそういうアニメーションのスタイルであったとしても作品に合わせた絵柄っていうのは当然一番フィットする抽象度の違いがあるはずなんだけど、基本的にはまずキャラクターがあってそれからどんな物語をやるかっていう、順番がちょっと違ってるんで、結果としてみんな同じ好みのキャラクターになっちゃう。というのが一番大きいと思います。停滞している理由の一つとして。

必ずしもだから現場にパッションが無いとかね、若いからパッションが無いとかいうこと以前に、お客さんの好みがものすごく狭くなってる。基本的にはああいう風な所謂萌え系のキャラクターとかね。それはね、マーケットっていうか、お客さんの好みが相当狭くなっちゃったことが最大の理由だと思う。

なぜそうなったかって言うと、アニメーションって基本的に作品だけで回っていかないんですよ。経済的に。作品の周りを取り巻くサブカルチャー、サブカルチャーじゃないな、何ていうんだろう、周辺文化っていうか、例えばおもちゃであったりとか、商品ですよね、グッズとか、そういう物でトータルで成立するんで、コスプレも含めて。そうするとね、やっぱり売りやすいものにどうしても傾向が偏ってくるんですよね。例えば今回かかった外国のアニメーションでグッズ作るとしたら何が出来るんだろうっていうね、豚のこれとかね、基本的に商品作りようが無いわけだよね。だから日本のアニメーションって僕が監督になった頃からもう映像作品、作品としてのアニメーションだけじゃなくて、全体で一つの経済行為なんですよ。どうしても商業的な商品ってことが先行すると、絵柄も偏ってくる、好みが限定されてるわけ、いろいろ作りやすいから。量産もやりやすいっていうかね。アニメーターもいろんな作品を掛け持ちするから、作品ごとにキャラクターのスタイルがガラガラ変わるよりはね、描きなれてるスタイルの方が楽なんですよね。そういう諸々あって作られるものがどうしても均一化してくるっていう。

今で言えば、売れてる漫画とかノベルスとかの原作が圧倒的に多いわけですよね。もう8割くらいそうじゃないかな。オリジナルの作品って殆ど無い。今回日本側から出てるのは珍しくオリジナルだったんで、まあそのくらい、何ていうんだろう、現場から立ち上がる企画っていうのが殆ど無い。そういういろんな要素があって全体に停滞してしまった。一旦そういうサイクルに入ると中々そこから抜けられないんですね。必ずしも現場が先にってばかり言い切れない。まして監督っていうのはねそんなに自由に仕事ができるわけじゃないっていうね。特に若い監督さんっていうのはそうだしね。

一昔前っていうか僕らか僕らの上くらいの世代で今70代80代の監督たちは今基本的には仕事しなくなってるんです。年齢的にね。その人たちが一番いろんなことやったんですよ。いろんなことやり尽くしちゃったと言ってもいい。なんとなくね、違ったことをやれるのかっていう気分が現場にどうしてもあるんですよ。おそらく。実はあるんだけど、そういう風な気持ちになっちゃうのはわからないでもない。そういうアニメーションを見てきた人たちが今アニメーションの現場を支えてるから。アニメーションを見て育った人が同じものを作ってる。僕らの世代とか僕らの上の世代はアニメーションを観てないの。自分たちで考えるしかなかった。そういう問題もあると思います。だから一概に商業主義だーとかね、そういうのの弊害だとかそういうことだけでもない、もっと構造的な問題もある。

ただ、いずれは変わるだろうと思っています。今のアニメーションを観てるもっと若い人たちが現場に来るようになったらまた同じものを作るだろうかって言ったら、世代っていうのは面白いように必ず反動があるわけで、停滞した時代の次には多分またもっとカオスなジェネレーションの時代が来るんじゃないかなっていうそういう期待値はあるんだけど。まあわかんない。その頃まで僕も仕事してるかどうかわかんないし。

今回特に海外の作品は本当にいろんなスタイルが出揃ってますね。珍しいと思ったんだけど。こういう物を観てもらいたいですね。かなりね刺激を受ける部分あると思うんだけど。例えば最近はやっぱその所謂ゲームエンジンを使って映画を作るっていう新しいスタイルでの仕事の仕方があるわけですね。ゲームエンジンっていうのはつまりゲームを作るためのソフトウェア。まあゲームやってる人はみんな知ってるんだけど、どのゲームエンジンを使うかでゲームのスタイルも変わるんですよ。絵柄も雰囲気も。だからUnreal Engineみたいな一番オーソドックスなので作ると大体同じような傾向のゲームになる。だからエンジンっていうのは例えばそのゲームメーカーにとってはコアな技術なんですよね。これは面白いことにこれ使うことによってゲームだけじゃなくてムービーも作れるんですよ。最近だから非常に大予算の大型ゲームっていうのがムービーに力を入れてるから、殆ど映画と同じようなことをやってる。というよりもはっきり言って映画よりも質の良いことをやってると。ちょっと僕らも敵わないようなことをやってる。予算も一桁違うわけだけど。

例えば日本でいえば小島秀夫監督のやってるような『メタルギア』とか『DEATH STRANDING』とかね。殆ど映画ですよ。ゲームやっててもね、半分は彼の作った映画を観てるんですよ。この出来が素晴らしいわけ。これは多分僕らの現場では出来ない。これは彼のエンジンもあるわけだけど。そういう風な意味で言えば多分ゲームエンジンを使って映画を作るっていうことが可能になってる。ってことは少人数で長編ができるんですよ。多分それがこれからの傾向の一つ、大きな傾向になると思う、間違いなく。それが新しい動きですよね、おそらく。今はアニメーターや監督たちはもれなくみんなゲームやるんで、そういう存在を知っているはずだから、むしろゲームの影響がこれからアニメーションの世界にとって大きなムーブメントになる可能性がある。

ただ同じことはできないから、予算規模が違うから。市場自体が違うから。ゲームはワールドワイドなわけで、グローバルな市場で百万本単位の世界でやってるんです。それに比べて日本の所謂メディアに載るアニメーション、テレビとか、映画も含めていいけど、もっともっとちっちゃいです。同じことはできない。だから感覚として、感性として、そういうものを目で見て知っているわけだから、そういうことはね現場を変える力がある。

あとはムービークリップとかね。所謂PVと言われるようなクリップですよね。今だから割と物語性があったりとか短編映画の様な物もいっぱい存在する。ただ演奏シーンを撮ってるだけじゃない。あれは特に若い人には影響力がある。そういう意味でいうとねアニメーションというもの自体が非常に幅広いリアルだから、劇映画という形をとった物だけじゃなくて周辺的ないろんな作品が生まれてきているんです。ゲームだったらCMだったりクリップだったり、境界的な作品がこれからたくさん生まれるんだろうなって。多分需要も出てくると思う。

そういう作品をじゃあ僕らがどう評価するのかっていうところが今回の映画祭のコンテストの大きなテーマだった。これを映画と呼んでいいのかって。じゃあ何なんだっていうね。だからそれはどうやってそれを検証・評価したらいいのかっていう。どういう賞を与えたら良いのかっていう、そういうような問題も有ったりしますよね。通常の基準では評価しようがない作品だってあるんだから。それを同じような評価基準でっていうのは 無理がある。それ作った動機すら違うんです。子供のために作りました、っていうそれもあれば、完全にアートっていう風なこともあれば、もっとダークな大人のために非常にダークな物を作りたかった、とかいろんな動機があるんですね。単純にどっちがいいとかいう話じゃないし、まして一等賞とか二等賞とかそういう話でも無いんですよね。評価する方法論も変わってくると思う。これが今回審査やって一番はっきりしたこと。

どういう風に評価したらいいんだろうかって、誰もが納得いく審査はあり得ないから。じゃあどの作品どの人にあげられるかってね。それがもう今までの考え方ではハマり切らないんです。グランプリっていうのは当然あるんだけど、そのグランプリっていうのは映画祭の顔だから、それ以外の物はどういう風にどういう賞であげるのかっていう問題がね、やってみたらはっきり、やっぱりそうだろうとは思ってたけど、本当にはっきり出てきてる。でも国際的な作品をあつかう場合、日本だけだったらどれでもね相対的にほとんど同じなんですよ。いわゆる劇映画のスタイルで、漫画原作だったりとかね。要するにドラマがあって、という話だから。そういう意味でいえば中々面白い体験だったというか、確認できたというのが良かったかなとは思いますね。あとやっぱりいい作品が結構集まった。

本当は最初はやりたくなかったんです。僕は自分で審査するって嫌いだから。審査される側の気分がよくわかるから、嫌なもんなんですよ。ただまあ今回は救われたっていうかね、良い作品が、ああ来て良かったなっていう作品が何本かあったので、非常に刺激も受けました。

● コンペティション以外で、一番強く印象に残っていることは何ですか?

押井守:随分前の作品だけど『スカイ・クロラ』っていう作品。上映に思いの外たくさんお客さんが来てくれてなおかつ半分ぐらいのお客さんが初見だったっていうね。だからまだまだ観てない人いるんだなっていうかね、まあ若い人だけど、それはやっぱり嬉しかったですね。こういう場所でスクリーンにかかって大勢の人が一緒に見るっていうことはもう公開が終わった作品ってなかなかないですよね。割と僕の作品の場合はそういう機会が多い方で、その度にありがたいなって思うんだけど、映画って皆で見るっていうことと、配信で一人で部屋で見るっていうのは全然違う体験なので、スクリーンにかかっている間は、いつも言うんだけど、映画はまだ生きてるって。僕の『スカイ・クロラ』ってまだ生きてたんですよね。

● 再見すると、『スカイ・クロラ』は本当にフランスのヌーヴェルヴァーグのような映画だと感じましたけど…。

押井守:(笑い)まああれに関しては実はあれなんですよ、『パリ、テキサス』という映画がね、ヴィム・ヴェンダースの、ああいう風な世界を目指したんですよ。所謂だからアニメーションでそういうことができるのかっていうことですよね。独特な時間が流れる、時間そのものを表現したいっていう。それしかない。

● そうですか。

押井守:あれはだから所謂実写映画と同じようなね、感覚でなおかつアニメーションの世界のどこを探してもないキャラクターで、子供の姿形してるけど、中身は大人っていうね。難しいことばっかり。かなりいろんなことをやった作品なんで。でももう考えてみたら随分前の作品なんで、それがまだスクリーンにかかるっていうことが一番嬉しかったのと、まあいろんな人に見てもらえたし、あとは若い人を集めたマスタークラスっていうのをやったんですけど、レクチャーですね。結構面白かったかな。楽しそうな人多かったんで。あとみんな真面目。すごい真面目だなぁって。あれいましたよね確か?

● いました。

押井守:もうちょっとなんかね、楽しい話をしたかったんだけど、冗談もいっぱい言いたかったんだけどさ、何かね真面目すぎて。あれやっぱ日本の若い人の特徴の一つなんですよ。なんとなく。

気を使ってるんだろうけど、今の日本の若い人の特徴なんだけど、一人ずつだともうちょっとフランクなんだけど、集まるとね、ものすごく気を使っちゃうんですよね。せっかくの機会なのに、もっといろんなことを聞けばいいのにっていう。そういう風に中々ならないですね。それはどこに行ってもそうなんで。今回はまあ割と長い時間喋れたので、二時間喋るってことは中々ないので、疲れるけど面白かったかな。

● 『スカイ・クロラ』の後、しばらくアニメーションの活動を休止されていましたが、何か特別な理由があったのでしょうか?

押井守:ああ、いや実は『スカイ・クロラ』の後、三本やったんですよ。三本とも実写映画だから。たまたま実写が三本続いちゃって、アニメーションがしばらくお留守になったというかね、別に辞めたわけじゃないから。全然仕事してなかったとかそういうことじゃなくて、実際には色々忙しかったんですよ。

実写のシリーズやったり、カナダでSF映画撮ったり、また日本に戻って今度は女子高生の映画撮ったりとかね。だからたまたま実写が三本お団子になっちゃったので、それが終わってから今はまたアニメの仕事に入っています。僕はどうしてもそういう風に両方やってるから、思った通りの順番にやれるわけじゃないから(笑い)あとやっぱアニメーションは入ると長いので、3年とか、長いともっとかかる。五年とかかかってもおかしくない。だからなかなか繋がっていかない。今これからやるのも多分三年後くらいになるだろうし。ただ、まだもちろん当然辞めたわけじゃなくて、現役で頑張るつもりだから。

授賞式後、押井氏は記者団に審査員賞とグランプリの『めくらやなぎと眠る女』を詳しく説明しました。また、この映画祭のユニークな受賞の仕方についても触れられました。

● さっきのコメントの中で、所謂作品の表現の工夫が上手い物を選んだと、ちょっとそこの所今回の『めくらやなぎと眠る女』について詳しく伺ってもいいですか?

押井守:あの村上春樹、あの原作をあれ以外の表現方法でやれただろうかっていう事ですよね。たぶん実写映画では不可能だと思うんです。かえるくんが出てきた時点で、もう破綻しかしない。今のアニメーションを考えてやったってダメですよきっと。なんとなく情けないような、気持ち悪い時間の流れですよね。あれは一見すると非常に気持ち悪い作画、みんなびっくりしたと思うんですよ。あれは実に力がある。現代文学を映像化するというのは基本的には不可能なんですよ。文体の世界なんでね。あの言語感覚みたいなものっていうのは映像化が基本的には不可能だと。最小限の情報量を線画でのたーっと気持ち悪く動かして、あれは相当な説得力がある。だから美しいかどうかは別なんですけど、美しいって基準でおそらく考えてないから。あれはたぶんね、日本人には不可能な表現、逆に。何でもかんでも映像化できるわけではなくて、所謂古典的な文芸作品であれば実写映画で成立するわけだけど、現代文学を映像化する時にはアニメーションが一番向いてると思う。そんなつもりだったんですね、今回のグランプリの趣旨としては。そういう風な表現の様式と伝えたい内容、テーマが一番フィットしているということでレビューしました。僕がというよりも、三人の審査員が唯一一致したのがあの作品だったので結果的にグランプリになった。

● それでいうと、監督はパンフレットで所謂その実写との比較みたいな部分も踏まえた上で、アニメじゃないと表現できないことっていうのが見つけられればいい、とお話しされているのですが、今回非常にそういう意味では実りのあった結果だったと。

押井守:だと思いますね。他の作品でもいろんなスタイルがあったわけですけど、アニメーションにとって様式とかスタイルっていうのはそれ自身が作品を主張する物なんですよね。それで伝えたい内容と美術とかキャラクターの雰囲気とか、モーションのテンポとかそういうのが一致している作品がむしろ珍しい。日本のアニメーションの場合は同じフォーマットで全部作られていますから。素材が変わる、物語が変わるだけ、映画の種類が変わるだけで映像のフォーマットとしては全く変わってないわけですよね。本来のアニメーションというのはそれが作品ごとに極端に言えば百本のアニメがあったら百本スタイルがある。そういうことが実はアニメーションで一番スタンダードな世界的な了解事項、本来はきっとそうなんですけど、日本ではそれが全く無視されている。そのギャップっていうんですかね、日本のアニメーションはいかに特異なジャンルになっているかということを逆に今回非常に痛感させられたという、面白い結果になったと思いますね。

● 賞がいわゆる普通に脚本賞とか監督賞じゃなくてああいう形でってのも極めて面白いと思います。

押井守:半ば慣習と惰性でね、監督賞・脚本賞・音楽賞・美術賞があるっていう。どの映画祭に行ってもその四大タイトルとかあるわけですけどアニメーションの役割の場合はねそれはやっぱり評価の落とし所にはならないんですね。さっきも言いましたけど多様な表現ってことがアニメーションの本質そのものなので、同じテーブルの前にいろんな作品を並べて優劣を問うっていう相対的に評価つけるっていう方法そのものがおそらく成立しない。ということを確認するのに審査会の頭の一時間かかった。(笑い)まあ幸運にもその三人の意見がそれで一致したので、従来の賞は全部廃止して独自の賞を作ろうと。今回たまたま三つですけど、要は賞というのは集まった作品に見合った形の賞を逆に考えるべきなんですよ。既存の賞にそれをはめ込んでいくというね、非常に本来不毛な作業を今までの映画祭は繰り返してきたわけだけど、今回はそれを一新しようという、一回目の映画祭の立ち上げとしてはそれを鮮明にしようと。おそらくだからあのグランプリはみんなびっくりしたはず。いやそれにふさわしい扱いだよな。決して美しい作品ではないし、そういう意味では非常に泥臭く生々しく微妙になんかこう卑猥な雰囲気があって、それはつまりやっぱり村上春樹っていう作家の現代文学の特徴そのものって言うんですかね。それを見事に移し替えてる。非常にそういう意味で言えば画期的な作品だと思いましたね。

● 部門賞も含めてね、やっぱり映画祭って色が大事だと思うんですけれども、一回目にしてかなりそういう色が出せたんじゃないかって気がします。いかがですか?

押井守:三人がやっぱ審査終わった段階で非常に爽やかな気分だったっていうか、モヤモヤがなかったんですよね。従来ははめ込む作業が多いのでなんとなくモヤモヤが溜まるんですけど晴れ晴れとした。多分明日みんなびっくりするでしょうねっていう、そういう感じでしたね。

● こういうフェスティバルが毎年開催されるということで、今後も続けていくにあたって提言ありますか。

押井守:だからいろんなテーマがまだあると思うんですよね。今回は作品中心でしたけど。アニメーションっていうのはその周辺にいろんな文化があるわけで。それは同人誌であったり、コスプレだったりとか、取り巻いている周辺の文化含めて総体がアニメーションなんで。これもまあ世界共通になってるわけですけど。だからその実の部分って言うんですかね、作品が骨格だとすればその実の部分、花のある部分をこれからどう追求していけるかっていうのはかなり、映画祭の雰囲気とそれから集客能力というんですかね、そういったことに影響するのかな。それがあれば逆に県外からの人が集められる可能性がある。僕はあると思うんですけどただ言うは易しでなかなか大変なわけですけど。それは今後の課題かなと。あとやっぱり日本の作品をもう少し増やしたい。けれどもそれには各メーカー、スタジオの協力が必須なので、それに見合うメリットをどうやって作り出すかという、それが課題だと思います。

● あと入賞しなかった作品の中で特に何かちょっとスペシャルメンションというか、言及したいものがあれば、教えていただきたいんですが。

押井守:(笑い)『四つの悪夢』っていうかなりパンクなやつだったんです。けどあれは圧倒的な表現力とパワーがあって、ただ非常にグロテスクでダークな世界ですよね、やっぱり。好悪が分かれるって当然。片っぽでやっぱ子供に見せたい孫に見せたいような作品。画一性があるんで。アニメーションっていうのは本当に幅が広いっていうんですかね。だからその境界賞っていうのが僕は割と画期的なのかなと思ったんですよね。厳選する作品をどう取り込んでいくのかっていう。あ、ごめんなさい。それはやっぱり従来の部門賞ではどうやっても入れないんです。ボーダーライン上の作品ですね。今後ますます増えていくし、お客さんのレベルで言ったら区別ないですから。全部同じアニメーションなので。旧来のいわゆる劇映画的な考え方だけではアニメーションという表現総体を捉えるということは多分できない、すでにできなくなっていると。

● コンペの十本でバリエーションは示していたと思うんですが、アジアの作品が日本映画だけだった。国際映画祭としてバランスを取った方がいいか。第2回に向けてどうお考えですか。

押井守:あの基本的に各国から漏れなくっていうねオリンピックではないので、やっぱある程度最低限のクオリティのライン引っ張ると、遺憾ながらやっぱりアニメーションというのは依然としてやっぱヨーロッパ、ちょっとアメリカ、で日本にならざるを得ない。ただ今回アルジェリアであるとかね、アイルランドもあったかな。そういう特にアルジェリアのやつはああいう作品が存在するという非常に新鮮な驚きだった。だから日頃のいわゆる短編のアート系のフェスティバルに比べるとかなり広がりがあったと思ってるんだよね。

このインタビューは、全文を無料でご覧いただけます。なお、このような記事を今後も出版できるように、ご支援をお願い申し上げます。

『イデオン』はエゴの死 ー 新潟国際アニメーション映画祭』で富野由悠季のインタビュー

富野由悠季は、疑いなくアニメ史上最も有名で重要な監督の一人。『ガンダム』の生みの親であるだけでなく、ロボットアニメとSF全般に影響を与えた作品を残した、非常に多作なクリエイター。 このような伝説の人物に会う機会があったのは、第2回新潟国際アニメーション映画祭のときだった。富野監督はエネルギッシュで親切で、海外の人と自分の作品や映画への愛について喜んで語った。 聞き手: ジョワイエ・ルド、ワツキ・マテオ 協力: ワツキ・マテオ 編集協力:...

映画祭は出会いと発見 -新潟国際アニメーション映画祭ジェネラルプロデューサー真木太郎インタビュー

株式会社ジェンコの代表取締役として、真木太郎はアニメ業界大事な人物である。彼のキャリアでは、プロデューサーとして押井守(『機動警察パトレイバー the Movie』)、今敏(『千年女優』)、片渕須直(『この世界の片隅に』)などの日本のアニメを代表する作家を支えた。 2022年から、真木とジェンコは別の方法で日本や世界のアニメーションを応援する。それは新潟国際アニメーション映画祭です。第2回では、そのメインスポンサーとジェネラルプロデューサーの真木太郎と映画祭と日本と海外のビジシネス関係について語る機会ができました。 聞き手:...

「アートからエンタメまで全部取り込むのが新潟です」- 新潟国際アニメーション映画祭プログラムディレクター・数土直志インタビュー

第2新潟国際アニメーション映画祭は、出会いと再会に溢れた。その中には数土直志さんだ。ビジネスサイトの「アニメーションビジネス」の創設者とライターとして、数土さんは日本のアニメジャーナリズムのキーパーソンである。昨年から、数土義さんは潟国際アニメーション映画祭のプログラムディレクターを努めている。それは、映画祭の方向性や上映されるざまざまの作品を決める役割だ。 数土さんの話を伺ったときは、アニメ業界のこれからとグローバル化を触れて、そして新潟映画祭がこうした発展の中でどのような位置にあるのかについて話し合いました。 聞き手:...

Trackbacks/Pingbacks